-

Об Университете

-

Образование

- Образовательная деятельность

- Институты

- Военный учебный центр

- Детский технопарк «Альтаир»

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Мегалаборатории

- Подготовка к поступлению в вуз

- Программы дополнительного образования и профессионального обучения

- Физкультура и спорт

- Элитная подготовка (дополнительные программы фундаментальной и практической подготовки)

- Филиалы

- Электронная информационно-образовательная среда

-

Наука и инновации

- Акселератор РТУ МИРЭА

- Научные структурные подразделения

- Инновационная деятельность

- Тематика научных работ

- Студенческая наука

- Результаты научных исследований

- Научно-технический совет

- Диссертационные советы

- Семинары и конференции

- Научные издания

- Информационно-библиотечный центр

- Национальные проекты России

- Собственное программное обеспечение

- РТУ МИРЭА в мире

- Медиацентр

- Контакты

- Конкурсы

История РТУ МИРЭА

История РТУ МИРЭА

2018

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2018 года № 325 объединённый университет получил наименование «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА).

На основании решения Геральдического совета при Президенте Российской Федерации РТУ МИРЭА получил новую официальную эмблему. Золотой двуглавый орёл, держащий свиток и перо; на его груди в овальном синем щите изображена серебряная излучающая радиотрансляционная вышка, ниже которой — скрещённые золотой молот и французский ключ. Данная символика внесена в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11946.

2019

28 августа 2019 года на базе РТУ МИРЭА открыт Детский технопарк «Альтаир» — уникальная площадка, где школьники могут принять участие в программах профориентации, ознакомиться с работой высокотехнологичного оборудования и освоить программы дополнительного образования, разработанные сотрудниками университета при участии индустриальных партнёров детского технопарка.

2020

Заведующий базовой кафедрой иммунологической химии в РТУ МИРЭА, заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук Денис Юрьевич Логунов возглавил группу разработчиков первой в мире российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В РТУ МИРЭА состоялось открытие Центра киберспорта «Киберзона». На церемонии открытия присутствовали министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков и министр образования Республики Беларусь Игорь Васильевич Карпенко, который посетил РТУ МИРЭА в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию. Министры дали старт соревнованиям по киберспорту между студентами из Российской Федерации и Белоруссии

23 декабря 2020 года состоялось открытие Ситуационного центра Минобрнауки России. РТУ МИРЭА стал площадкой и основным оператором ситуационного центра, на базе университета создано единое информационное хранилище, интегрированное с системами операторов сбора данных, включающих в себя федеральные статистические наблюдения, отраслевые мониторинговые сборы, оперативные аналитические данные, в том числе по динамике заработных плат в сфере образования в регионах.

2021

Детскому технопарку РТУ МИРЭА «Альтаир» присвоен статус федеральной инновационной площадки.

18 мая 2021 года на базе университета заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Владимировна Семёнова открыла Научно-образовательный центр медицинской радиологии и дозиметрии.

В сентябре 2021 года в РТУ МИРЭА состоялось открытие «КосМоЦентра» — учебно-научного центра космического мониторинга на базе Института радиотехнических и телекоммуникационных систем. В «КосМоЦентре» созданы прекрасные возможности для проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки новых технических решений. На крыше корпуса Института радиотехнических и телекоммуникационных систем РТУ МИРЭА установлены антенные посты, позволяющие снимать телеметрические сигналы со спутников, контролировать космическое пространство, наблюдать за спутниками и получать информацию со спутников дистанционного зондирования Земли.

2022

В начале февраля 2022 года в РТУ МИРЭА открылся Центр молодёжного техноковоркинга. Основная задача коворкинг-зоны — обеспечить доступ студентов к современным технологиям и оборудованию с целью их использования в учебной, творческой, проектной, исследовательской и научной деятельности. Здесь доступно более 40 гаджетов: начиная от шлемов виртуальной реальности и заканчивая предметами для «умного дома».

МИРЭА – Российский технологический университет вошёл в рейтинг образовательных организаций высшего образования «Созвездие Роскосмоса» и занял там 5-е место. Это дало право университету стать одной из опорных образовательных организаций высшего образования для ракетно-космической отрасли.

15 сентября 2022 года на базе РТУ МИРЭА при поддержке компании «Ростелеком» запущен Центр импортозамещения — масштабный проект, своевременно решающий задачи не только подготовки и переподготовки востребованных ИТ-специалистов страны, но и обеспечения технологического и кадрового суверенитета в новых условиях.

20 октября 2022 году в холле кампуса РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского, 78 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь основателя и первого ректора вуза Н.Н. Евтихиева, приуроченное к празднованию 100-летнего юбилея академика, Героя Социалистического труда, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженного деятеля науки и техники, ректора и президента РТУ МИРЭА Николая Николаевича Евтихиева.

2023

В ноябре студент РТУ МИРЭА Макар Климов создал первый революционный мотор в мире — мотор нового бироторного двигателя внутреннего сгорания с повышенным коэффициентом полезного действия (КПД) на стенде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов III Конгресса молодых учёных.

2024

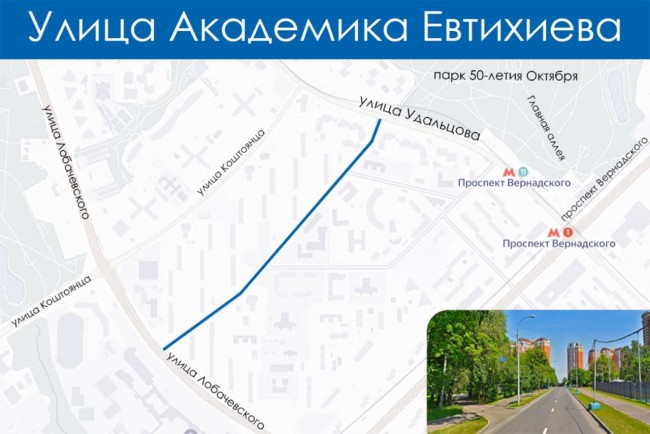

В апреле 2024 года голосованием жителей проектируемый проезд №6639 в районе проспект Вернадского назван улицей Академика Евтихиева.

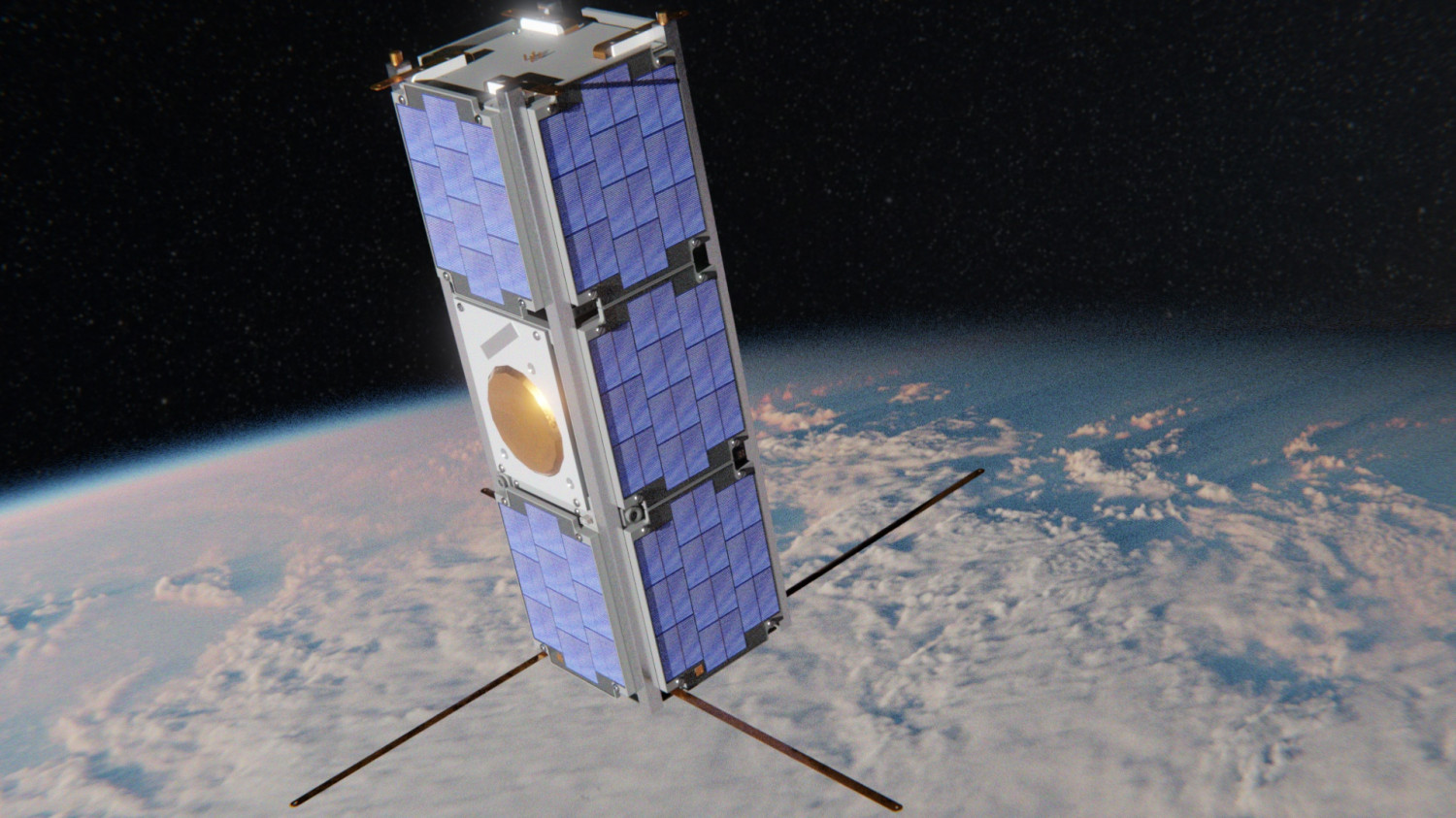

5 ноября 2024 года с космодрома «Восточный» состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с малым космическим аппаратом RTU MIREA1, предназначенным для проведения образовательной деятельности в рамках проекта «Space-π», в ходе которого запланированы лётные испытания оптической камеры видимого диапазона, приёмника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS для исследования состояния ионосферы и тропосферы. Также аппарат нацелен на проведение экспериментов по межспутниковой связи с использованием приёмо-передающего модуля.

В декабре 2024 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации

«О награждении государственными наградами Российской Федерации» Орденом Александра Невского награждён

заведующий кафедрой химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов Института тонких химических

технологий имени М.В. Ломоносова МИРЭА – Российского технологического университета Игорь Дмитриевич

Симонов-Емельянов.

2025

30 января 2025 года в РТУ МИРЭА состоялось открытие самого большого конференц-зала в стране — нового пространства, рассчитанного на 608 мест и оборудованного современной системой показа панорамного видео с высоким качеством изображения и звука. 12 мощных проекторов позволяют зрителям наслаждаться объёмным изображением на куполе площадью более 900 кв. м.

Дополнительные разделы

- Университет сегодня

- Программа стратегического развития

-

Документы

- Нормативные документы

- Официальные документы

-

Локальные нормативные акты

- Организационная работа

- Кадровая работа

- Организация делопроизводства

- Научная работа

- Воспитательная и социальная работа

- Учебная работа

- Методическая работа

- Платные образовательные услуги

- Дополнительное образование

- Международная деятельность

-

Финансово-хозяйственная деятельность

- Учётная политика РТУ МИРЭА

- План финансово-хозяйственной деятельности

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

- Отчет об исполнении план финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

- Отчет о результатах деятельности

- Положение об оплате труда работников

- Положение об оценке эффективности деятельности работников и выплатах стимулирующего характера работникам

- Положение о порядке установления доплат работникам из числа ППС за преподавание предметов, дисциплин (модулей) фундаментального характера и оценке эффективности их деятельности

- Управление качеством

- Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

- Документы, регламентирующие работу СПО

- Мобилизационная подготовка

- Персональные данные и электронные подписи

- Формы документов

- Профсоюзная организация работников и обучающихся

- Администрация

- Ученый совет

-

Структура Университета

-

Административные структурные подразделения

- Бухгалтерия

- Всероссийский центр координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований

- Главный информационно-вычислительный центр

- Дирекция программы развития

- Информационно-библиотечный центр

- Контрактная служба

- Правовое управление

- Пресс-служба

- Ректорат

- Служба главного инженера

- Студенческий городок

- Управление безопасности

- Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

- Управление делами

- Управление имущественных отношений

- Управление информатизации

- Управление кадров

- Управление капитального строительства и эксплуатации зданий

- Управление качества и стратегического планирования

- Управление маркетинга и информационного сопровождения

- Управление международных связей

- Управление мобилизационной подготовки

- Управление охраны труда

- Управление платных образовательных услуг

- Управление экономики и финансов

- Управление по воспитательной и социальной работе

- Управление молодежной науки и конструирования

- Управление по профилактике коррупции и противодействию идеологии экстремизма

- Управление по работе с абитуриентами

- Учебно-методическое управление

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Фотостудия

- Хозяйственное управление

- Центр «Промышленная экология и биотехнологии»

- Центр карьеры

- Центр компетенций

- Многофункциональный центр

- Филиалы

-

Учебно-научные структурные подразделения

- Аспирантура

- Институт искусственного интеллекта

- Институт кибербезопасности и цифровых технологий

- Институт радиоэлектроники и информатики

- Институт технологий управления

- Институт международного образования

- Институт дополнительного образования

- Институт перспективных технологий и индустриального программирования

- Институт информационных технологий

- Институт довузовской подготовки

- Институт молодежной политики и международных отношений

- Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Кафедра физического воспитания

- Учебный центр подготовки водителей

- Центр дистанционного обучения

- Центр аналитики перспективных технологий

-

Научные структурные подразделения

- Институт информационных технологий и автоматизированного проектирования

- Институт комплексных исследований национальной морской политики (ИКИ НМП)

- Инжиниринговый центр мобильных решений

- Инновационно-инжиниринговый центр микросенсорики

- Лаборатория магнитного контроля и разделения материалов

- Научно-технологический центр «Наука»

- Научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронных технологий

- Научно-исследовательский центр разработки специальной вычислительной техники

- Научно-образовательный центр «Магнитоэлектрические материалы и устройства»

- Научно-образовательный центр «Многомасштабное конструирование материалов»

- Научно-исследовательский институт материалов твердотельной электроники

- Научно-технологический центр «Эластомерные материалы и технологии».

- Научно-исследовательский центр «Инновационные полимерные материалы и изделия»

- Научно-инновационный инженерный центр «Силовой адаптивной фотоники и солнечной аэрокосмической энергетики»

- Наноцентр

- Научно-инжиниринговый центр специальной радиосвязи и радиомониторинга

- Научно-образовательный центр «Технологический центр»

- Научно-технологический центр «Интегральная радиофотоника»

- Центр коллективного пользования «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

- Особое конструкторское бюро МИРЭА

- Отдел технического контроля

- Проблемная лаборатория молекулярной акустики

-

Управление научно-исследовательских разработок

- Общая информация

- Отдел защиты интеллектуальной собственности

- Отдел технической документации

- Отдел метрологии и стандартизации

- Отдел международного сотрудничества и выставочной деятельности

- Отдел организации научных исследований

- Отдел сопровождения конкурсных заявок

- Отдел сопровождения спецтематик

- Отраслевой центр компетенций медицинской и реабилитационной индустрии

- Информационно-аналитический отдел

- Учебно-научное объединение «Электроника»

- Учебно-научный институт информатики и систем управления

- Центр проектирования интегральных схем, устройств наноэлектроники и микросистем

- Центр исследования проблем кадрового обеспечения отрасли информационной безопасности (ЦПК ИБ)

- Центр коллективного проектирования

- Лаборатория методов пассивации

- Лаборатория антимикробной фотодинамической терапии

- Лаборатория «Аддитивное производство электроники»

- Лаборатория «Алмазная СВЧ-электроника»

- Лаборатория керамических материалов и технологий

- Лаборатория новых функциональных материалов

- Лаборатория специализированных вычислительных систем

- Лаборатория цифровой обработки

- Научно-исследовательский центр системного инжиниринга

- Научно-образовательный центр «Искусственный интеллект»

- Научно-технологическая лаборатория «Радиофотонная СВЧ-электроника»

- Научно-технологический центр "Специальные материалы, покрытия и технологии"

- Проектный офис "Наука"

-

Административные структурные подразделения

- Педагогический состав

-

Инфраструктура

- Кампусы РТУ МИРЭА

- IT-инфраструктура

- Мегалаборатории РТУ МИРЭА

- Информационно-библиотечный центр

- Общежития

- Спортивная инфраструктура

- Столовые, буфеты

- Медпункты

- Инфраструктура для культурного досуга и отдыха

- Центр Киберспорта «Киберзона»

- Конференц-зал "Черепаха"

- Конференц-залы для проведения мероприятий

- Детский технопарк «Альтаир»

- Для лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Развитие Университета

- История вуза

- СМК

- Социальное обеспечение

- Общежития

- Внеучебная работа

- Общественные организации

- Трудоустройство выпускников

- Партнёры

- Сотрудничество со школами

-

Противодействие коррупции

- Общие сведения

- Управление профилактики коррупции и противодействие идеологии экстремизма

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

- Информационный стенд

- Приказы и положения

- Методические материалы

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирование конфликта интересов

- Видеоматериалы и фотоматериалы о противодействии коррупции и антикоррупционному просвещению в РТУ МИРЭА

- Конкурс Антикоррупционного плаката

- План противодействия коррупции

- Формы уведомлений и обращений

- Дополнительная информация/Объявления

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Антитеррористическая деятельность

-

Наградная политика Университета

- Награды и достижения обучающихся

- Награды и достижения работников Университета

- Награды и достижения Университета

- Награждение работников Университета государственными и ведомственными наградами, наградами Университета (гордость Университета)

- Размеры единовременных выплат работникам РТУ МИРЭА за наличие наград

- Противодействие экстремизму

- Сведения об образовательной организации

- Информация о закупках

- Об Университете

- Университет сегодня

- Программа стратегического развития

- Документы

- Администрация

- Ученый совет

- Структура Университета

- Педагогический состав

- Инфраструктура

- Развитие Университета

- История вуза

- СМК

- Социальное обеспечение

- Общежития

- Внеучебная работа

- Общественные организации

- Трудоустройство выпускников

- Партнёры

- Сотрудничество со школами

- Противодействие коррупции

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Антитеррористическая деятельность

- Наградная политика Университета

- Противодействие экстремизму

- Сведения об образовательной организации

- Информация о закупках

- Образование

- Образовательная деятельность

- Институты

- Военный учебный центр

- Детский технопарк «Альтаир»

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Мегалаборатории

- Подготовка к поступлению в вуз

- Программы дополнительного образования и профессионального обучения

- Физкультура и спорт

- Элитная подготовка (дополнительные программы фундаментальной и практической подготовки)

- Филиалы

- Электронная информационно-образовательная среда

- Программы бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», разработанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798

- Расписание

- Наука и инновации

- Акселератор РТУ МИРЭА

- Научные структурные подразделения

- Инновационная деятельность

- Тематика научных работ

- Студенческая наука

- Результаты научных исследований

- Научно-технический совет

- Диссертационные советы

- Семинары и конференции

- Научные издания

- Информационно-библиотечный центр

- Национальные проекты России

- Собственное программное обеспечение

- Целевые и государственные программы

- Услуги

- Услуги и инновационные продукты в области научно-исследовательских разработок

- Услуги Фотостудии РТУ МИРЭА

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Услуги Испытательной лаборатории «Спектрорадиометрия оптического излучения»

- Услуги по монтажу печатных плат и ремонту электронных модулей

- Центр коллективного пользования "Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

© 2025 МИРЭА - Российский технологический университет

Все права на материалы сайта mirea.ru принадлежат РТУ МИРЭА. Правила использования сайта.

- Москва, Пр-т Вернадского, д. 78

- +7 (499) 600-80-80

- rector@mirea.ru

- ЭИОС

- Об Университете

- Университет сегодня

- Программа стратегического развития

- Документы

- Нормативные документы

- Официальные документы

- Локальные нормативные акты

- Организационная работа

- Кадровая работа

- Организация делопроизводства

- Научная работа

- Воспитательная и социальная работа

- Учебная работа

- Методическая работа

- Платные образовательные услуги

- Дополнительное образование

- Международная деятельность

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Учётная политика РТУ МИРЭА

- План финансово-хозяйственной деятельности

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

- Отчет об исполнении план финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

- Отчет о результатах деятельности

- Положение об оплате труда работников

- Положение об оценке эффективности деятельности работников и выплатах стимулирующего характера работникам

- Положение о порядке установления доплат работникам из числа ППС за преподавание предметов, дисциплин (модулей) фундаментального характера и оценке эффективности их деятельности

- Управление качеством

- Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

- Документы, регламентирующие работу СПО

- Мобилизационная подготовка

- Персональные данные и электронные подписи

- Формы документов

- Профсоюзная организация работников и обучающихся

- Администрация

- Ученый совет

- Структура Университета

- Административные структурные подразделения

- Бухгалтерия

- Всероссийский центр координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований

- Главный информационно-вычислительный центр

- Дирекция программы развития

- Информационно-библиотечный центр

- Контрактная служба

- Правовое управление

- Пресс-служба

- Ректорат

- Служба главного инженера

- Студенческий городок

- Управление безопасности

- Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

- Управление делами

- Управление имущественных отношений

- Управление информатизации

- Управление кадров

- Управление капитального строительства и эксплуатации зданий

- Управление качества и стратегического планирования

- Управление маркетинга и информационного сопровождения

- Управление международных связей

- Управление мобилизационной подготовки

- Управление охраны труда

- Управление платных образовательных услуг

- Управление экономики и финансов

- Управление по воспитательной и социальной работе

- Управление молодежной науки и конструирования

- Управление по профилактике коррупции и противодействию идеологии экстремизма

- Управление по работе с абитуриентами

- Учебно-методическое управление

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Фотостудия

- Хозяйственное управление

- Центр «Промышленная экология и биотехнологии»

- Центр карьеры

- Центр компетенций

- Многофункциональный центр

- Филиалы

- Учебно-научные структурные подразделения

- Аспирантура

- Институт искусственного интеллекта

- Институт кибербезопасности и цифровых технологий

- Институт радиоэлектроники и информатики

- Институт технологий управления

- Институт международного образования

- Институт дополнительного образования

- Институт перспективных технологий и индустриального программирования

- Институт информационных технологий

- Институт довузовской подготовки

- Институт молодежной политики и международных отношений

- Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Кафедра физического воспитания

- Учебный центр подготовки водителей

- Центр дистанционного обучения

- Центр аналитики перспективных технологий

- Научные структурные подразделения

- Институт информационных технологий и автоматизированного проектирования

- Институт комплексных исследований национальной морской политики (ИКИ НМП)

- Инжиниринговый центр мобильных решений

- Инновационно-инжиниринговый центр микросенсорики

- Лаборатория магнитного контроля и разделения материалов

- Научно-технологический центр «Наука»

- Научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронных технологий

- Научно-исследовательский центр разработки специальной вычислительной техники

- Научно-образовательный центр «Магнитоэлектрические материалы и устройства»

- Научно-образовательный центр «Многомасштабное конструирование материалов»

- Научно-исследовательский институт материалов твердотельной электроники

- Научно-технологический центр «Эластомерные материалы и технологии».

- Научно-исследовательский центр «Инновационные полимерные материалы и изделия»

- Научно-инновационный инженерный центр «Силовой адаптивной фотоники и солнечной аэрокосмической энергетики»

- Наноцентр

- Научно-инжиниринговый центр специальной радиосвязи и радиомониторинга

- Научно-образовательный центр «Технологический центр»

- Научно-технологический центр «Интегральная радиофотоника»

- Центр коллективного пользования «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

- Особое конструкторское бюро МИРЭА

- Отдел технического контроля

- Проблемная лаборатория молекулярной акустики

- Управление научно-исследовательских разработок

- Общая информация

- Отдел защиты интеллектуальной собственности

- Отдел технической документации

- Отдел метрологии и стандартизации

- Отдел международного сотрудничества и выставочной деятельности

- Отдел организации научных исследований

- Отдел сопровождения конкурсных заявок

- Отдел сопровождения спецтематик

- Отраслевой центр компетенций медицинской и реабилитационной индустрии

- Информационно-аналитический отдел

- Учебно-научное объединение «Электроника»

- Учебно-научный институт информатики и систем управления

- Центр проектирования интегральных схем, устройств наноэлектроники и микросистем

- Центр исследования проблем кадрового обеспечения отрасли информационной безопасности (ЦПК ИБ)

- Центр коллективного проектирования

- Лаборатория методов пассивации

- Лаборатория антимикробной фотодинамической терапии

- Лаборатория «Аддитивное производство электроники»

- Лаборатория «Алмазная СВЧ-электроника»

- Лаборатория керамических материалов и технологий

- Лаборатория новых функциональных материалов

- Лаборатория специализированных вычислительных систем

- Лаборатория цифровой обработки

- Научно-исследовательский центр системного инжиниринга

- Научно-образовательный центр «Искусственный интеллект»

- Научно-технологическая лаборатория «Радиофотонная СВЧ-электроника»

- Научно-технологический центр "Специальные материалы, покрытия и технологии"

- Проектный офис "Наука"

- Административные структурные подразделения

- Педагогический состав

- Инфраструктура

- Кампусы РТУ МИРЭА

- IT-инфраструктура

- Мегалаборатории РТУ МИРЭА

- Информационно-библиотечный центр

- Общежития

- Спортивная инфраструктура

- Столовые, буфеты

- Медпункты

- Инфраструктура для культурного досуга и отдыха

- Центр Киберспорта «Киберзона»

- Конференц-зал "Черепаха"

- Конференц-залы для проведения мероприятий

- Детский технопарк «Альтаир»

- Для лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Развитие Университета

- История вуза

- СМК

- Социальное обеспечение

- Общежития

- Внеучебная работа

- Общественные организации

- Трудоустройство выпускников

- Партнёры

- Сотрудничество со школами

- Противодействие коррупции

- Общие сведения

- Управление профилактики коррупции и противодействие идеологии экстремизма

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

- Информационный стенд

- Приказы и положения

- Методические материалы

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирование конфликта интересов

- Видеоматериалы и фотоматериалы о противодействии коррупции и антикоррупционному просвещению в РТУ МИРЭА

- Конкурс Антикоррупционного плаката

- План противодействия коррупции

- Формы уведомлений и обращений

- Дополнительная информация/Объявления

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Антитеррористическая деятельность

- Наградная политика Университета

- Награды и достижения обучающихся

- Награды и достижения работников Университета

- Награды и достижения Университета

- Награждение работников Университета государственными и ведомственными наградами, наградами Университета (гордость Университета)

- Размеры единовременных выплат работникам РТУ МИРЭА за наличие наград

- Противодействие экстремизму

- Сведения об образовательной организации

- Информация о закупках

- Образование

- Образовательная деятельность

- Институты

- Институт информационных технологий

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Базовая кафедра № 231 - информационных процессов и систем

- Базовая кафедра № 232 - вычислительных систем реального времени

- Базовая кафедра № 234 - управляющих ЭВМ

- Базовая кафедра № 244 - информационных технологий в системах управления

- Базовая кафедра № 250 - математического обеспечения информационных систем

- Базовая кафедра № 256 - медицинских информационных систем

- Кафедра вычислительной техники

- Кафедра игровой индустрии

- Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

- Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

- Кафедра корпоративных информационных систем

- Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

- Кафедра практической и прикладной информатики

- Кафедра прикладной математики

- Кафедра цифровой трансформации

- Кафедра информационных технологий обработки и анализа больших данных

- Специализированная учебно-научная лаборатория технологий мультимедиа

- Специализированная учебно-научная лаборатория информационных технологий интернета вещей

- Лаборатория информационных и сетевых технологий

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт искусственного интеллекта

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Бакалавриат

- Специалитет

- Магистратура

- 01.04.02 Прикладная математика и информатика

- 03.04.02 Физика

- 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

- 12.04.04 Биотехнические системы и технологии

- 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств

- 15.04.06 Мехатроника и робототехника

- 27.04.03 Системный анализ и управление

- 27.04.04 Управление в технических системах

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра автоматических систем

- Кафедра биокибернетических систем и технологий

- Кафедра промышленной информатики

- Кафедра высшей математики

- Кафедра компьютерной и информационной безопасности

- Кафедра проблем управления

- Кафедра системной инженерии

- Кафедра технологий искусственного интеллекта

- Базовая кафедра № 235 - цифровых устройств и систем защиты информации

- Базовая кафедра № 252 - информационной безопасности

- Базовая кафедра №254 – вычислительных комплексов

- Базовая кафедра № 530 - автоматики и управления

- Базовая кафедра № 536 - программного обеспечения систем радиоэлектронной аппаратуры

- Базовая кафедра № 539 - авиационно-космических систем обработки информации и управления

- Учебно-производственный центр «Инновационные технологии в микроэлектронике»

- Межкафедральная специализированная учебно-научная лаборатория «Интеллектуальные автономные и мультиагентные робототехнические системы»

- Студенческое конструкторско-производственное бюро «Автоматика»

- Студенческое конструкторское бюро «Алгоритм»

- Научно-образовательный центр медицинской радиологии и дозиметрии

- Межкафедральная учебно-научная лаборатория адаптивных систем

- Центр технологической поддержки образования РТУ МИРЭА

- Межинститутский учебный центр «Индустрия 4.0: Цифровое роботизированное производство»

- Учебная лаборатория «Мобильная робототехника»

- Специализированная учебно-научная лаборатория промышленного интернета и киберфизических систем

- Учебно-научный центр «Умные производственные системы»

- Центр киберспортивной робототехники

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт кибербезопасности и цифровых технологий

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра КБ-1 «Защита информации»

- Кафедра КБ-2 «Информационно-аналитические системы кибербезопасности»

- Кафедра КБ-3 «Разработка программных решений и системное программирование»

- Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

- Кафедра КБ-6 «Приборы и информационно-измерительные системы»

- Кафедра КБ-9 «Предметно-ориентированные информационные системы»

- Кафедра КБ-12 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

- Кафедра КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных»

- Кафедра экономической экспертизы и финансового мониторинга

- Кафедра финансового учета и контроля

- Кафедра высшей математики

- Кафедра информатики

- Базовая кафедра «Проектирование информационно-измерительных и управляющих систем»

- Базовая кафедра «Прикладное программирование»

- Базовая кафедра «Государственные финансовые технологии»

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт перспективных технологий и индустриального программирования

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Бакалавриат

- 09.03.02 Информационные системы и технологии

- 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

- 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

- 15.03.01 Машиностроение

- 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов

- 27.03.01 Стандартизация и метрология

- 27.03.02 Управление качеством

- 27.03.05 Инноватика

- 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

- 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

- 54.03.01 Дизайн

- Специалитет

- Магистратура

- 09.04.02 Информационные системы и технологии

- 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

- 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии

- 15.04.01 Машиностроение

- 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов

- 27.04.01 Стандартизация и метрология

- 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

- 29.04.04 Технология художественной обработки материалов

- 54.04.01 Дизайн

- Бакалавриат

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра физики и технической механики

- Базовая кафедра № 130 - твердотельной электроники

- Базовая кафедра № 132 - лазерной техники

- Базовая кафедра № 134 - инфракрасной техники и электронной оптики

- Базовая кафедра № 136 - СВЧ приборов и устройств

- Базовая кафедра № 140 – фотоники

- Базовая кафедра № 146 – материалов и функциональных структур информационных систем и СВЧ техники

- Базовая кафедра оптических систем и технологий при ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла»

- Базовая кафедра перспективных материалов электронной техники при АО «Плутон»

- Кафедра высшей математики–3

- Кафедра индустриального программирования

- Кафедра компьютерного дизайна

- Кафедра материаловедения

- Кафедра метрологии и стандартизации

- Кафедра наноэлектроники

- Кафедра оптико-электронных приборов и систем

- Кафедра цифровых и аддитивных технологий

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт радиоэлектроники и информатики

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Базовая кафедра № 333 имени профессора Лобанова Б.С. – систем радиоэлектронной борьбы

- Базовая кафедра № 334 – дальней радиосвязи

- Базовая кафедра № 338 – космической радиоэлектроники

- Базовая кафедра № 339 – радиоэлектронных систем специального назначения

- Базовая кафедра № 340 – информационных космических систем

- Базовая кафедра № 343 – моделирования радиофизических процессов

- Кафедра геоинформационных систем

- Кафедра инженерной графики

- Кафедра иностранных языков

- Кафедра конструирования и производства радиоэлектронных средств

- Кафедра радиоволновых процессов и технологий

- Кафедра радиоэлектронных систем и комплексов

- Кафедра телекоммуникаций

- Кафедра электротехнических систем

- Студенческая учебно-научная лаборатория «Радиолаб»

- Студенческое научное общество «Спектр»

- Центр коллективного проектирования «Элемент» РТУ МИРЭА, АО «АСКОН», и АО «ЭРЕМЕКС»

- Студенческое конструкторское бюро «Спутник»

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт технологий управления

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра истории и документоведения

- Кафедра экономики

- Кафедра организационно-кадровой работы в органах государственной власти

- Кафедра информационных технологий в государственном управлении

- Кафедра современных технологий управления

- Кафедра управления инновациями

- Базовая кафедра менеджмента в сфере систем вооружений

- Кафедра статистики и математических методов в управлении

- Базовая кафедра управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

- Кафедра гуманитарных и социальных наук

- Кафедра государственно-правовых дисциплин

- Кафедра наилучших доступных технологий и регуляторных практик

- Центр технологий 1С

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра химии и технологии переработки эластомеров имени Ф.Ф. Кошелева

- Кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов

- Кафедра химии и технологии редких элементов имени Большакова К.А.

- Кафедра химии и технологии основного органического синтеза

- Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева

- Кафедра биотехнологии и промышленной фармации

- Кафедра химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского

- Кафедра неорганической химии имени А.Н. Реформатского

- Кафедра аналитической химии имени И.П. Алимарина

- Кафедра физической химии имени Я.К. Сыркина

- Кафедра процессов и аппаратов химических технологий имени имени Гельперина Н.И.

- Кафедра информационных систем в химической технологии

- Кафедра иностранных языков

- Кафедра экологической и промышленной безопасности

- Кафедра высшей и прикладной математики

- Базовая кафедра «Иммунологическая химия»

- Кафедра наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С.С. Воюцкого

- Учебно-научный центр «Эластомеры. Термопласты. Технологии»

- Базовая кафедра «Инженерия клеточных систем»

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Информация о функционале учебного отдела для студентов и сотрудников

- Институт информационных технологий

- Военный учебный центр

- Детский технопарк «Альтаир»

- Колледж программирования и кибербезопасности

- О колледже

- Руководство колледжа

- Отдел по учебно-методической работе

- История колледжа

- Программы обучения

- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

- 09.02.07 Информационные системы и программирование

- 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем

- 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

- 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем

- Структура колледжа

- Достижения

- Инфраструктура

- Предприятия-партнёры

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Мегалаборатории

- Диджитал центр Госкорпорации «Росатом»

- Лаборатория «Цифровых и аддитивных технологий в машиностроении

- Лаборатория захвата движения

- Лаборатория иммерсивных технологий

- Лаборатория разработки и трансфера микрофлюидных технологий (РИТМ)

- Мегалаборатория «Клеточные технологии»

- Мегалаборатория лазерных технологий

- Мегалаборатория общей биотехнологии

- Мегалаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении

- Межинститутский учебный центр «Индустрия 4.0: Цифровое роботизированное производство»

- Межкафедральная специализированная учебно-научная лаборатория Интеллектуальные автономные и мультиагентные робототехнические системы

- Научно-образовательный центр по биосинтезу, выделению и очистке моноклональных антител (Generium)

- Научно-технологический центр «Редкие и драгоценные металлы»

- Универсальная учебно-научная лаборатория технологий аналитики, моделирования, проектирования и цифрового прототипирования

- Учебно-научный испытательный комплекс «Импортозамещение информационных технологий»

- Учебно-научный центр «TESLA»

- Учебно-научный центр «Умные производственные системы»

- Учебно-научный центр «Эластомеры. Термопласты. Технологии»

- Учебно-научный центр каталитических и массообменных процессов

- Учебно-производственный центр «Инновационные технологии в микроэлектронике»

- Центр аддитивных полимерных технологий

- Центр диагностики наноматериалов и наноструктур

- Центр киберспортивной робототехники

- Учебная лаборатория «Мобильная робототехника»

- Мегалаборатория «Радиоэлектронные технологии»

- Ведомственный ситуационный центр Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по мониторингу сферы образования и науки

- Научно-образовательный центр медицинской радиологии и дозиметрии

- Лаборатория геоинформационных систем и технологий

- Учебно-научный центр космического мониторинга («КосМоЦентр»)

- Техноковоркинг

- Подготовка к поступлению в вуз

- Программы дополнительного образования и профессионального обучения

- Общие сведения

- Программы

- Программы повышения квалификации

- Программы профессиональной переподготовки

- Программы профессионального обучения

- Цифровая кафедра

- О цифровой кафедре

- Программы

- Администрирование отечественных операционных систем

- No-Code разработка

- Внедрение и сопровождение информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие

- Разработка и тестирование сервисов искусственного интеллекта

- Разработка информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие

- Разработка мобильных приложений

- Решение прикладных задач на Python

- Шагающие роботы

- Программные средства решения прикладных задач искусственного интеллекта

- Технологии DevOps

- Интеллектуальные системы интернета вещей

- Новости

- Расписание

- Руководство цифровой кафедры

- Физкультура и спорт

- Элитная подготовка (дополнительные программы фундаментальной и практической подготовки)

- Филиалы

- Электронная информационно-образовательная среда

- Программы бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», разработанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798

- Расписание

- Наука и инновации

- Акселератор РТУ МИРЭА

- Научные структурные подразделения

- Инновационная деятельность

- Тематика научных работ

- Студенческая наука

- Результаты научных исследований

- Научно-технический совет

- Диссертационные советы

- Общие сведения

- Диссертационный совет 24.2.326.01

- Диссертационный совет 24.2.326.02

- Диссертационный совет 24.2.326.03

- Диссертационный совет 24.2.326.04

- Диссертационный совет 24.2.326.05

- Диссертационный совет 24.2.326.06

- Диссертационный совет 24.2.326.07

- Диссертационный совет 24.2.326.08

- Диссертационный совет 24.2.326.09

- Диссертационный совет 24.2.326.10

- Диссертационный совет 24.2.326.11

- Диссертационный совет 99.0.060.03

- Отдел по работе с диссертационными советами

- Семинары и конференции

- Научные издания

- Информационно-библиотечный центр

- Национальные проекты России

- Собственное программное обеспечение

- Целевые и государственные программы

- РТУ МИРЭА в мире

- ВУЦ

- Услуги

- Услуги и инновационные продукты в области научно-исследовательских разработок

- Услуги Фотостудии РТУ МИРЭА

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Услуги Испытательной лаборатории «Спектрорадиометрия оптического излучения»

- Услуги по монтажу печатных плат и ремонту электронных модулей

- Центр коллективного пользования "Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

- Медиацентр

- Контакты

- Поступающим

- Студентам

- Аспирантам

- Расписание

- Программы аспирантуры

- ФГОС ВО

- 03.06.01 Физика и астрономия

- 04.06.01 Химические науки

- 06.06.01 Биологические науки

- 09.06.01 Информатика и вычислительная техника

- 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи

- 12.06.01. Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

- 15.06.01 Машиностроение

- 18.06.01 Химическая технология

- 22.06.01 Технологии материалов

- 27.06.01 Управление в технических системах

- 37.06.01 Психологические науки

- 38.06.01 Экономика

- 39.06.01 Социологические науки

- 40.06.01 Юриспруденция

- 44.06.01 Образование и педагогические науки

- 47.06.01 Философия, этика и религиоведение

- 50.06.01 Искусствоведение

- ФГТ

- 1.2. Компьютерные науки и информатика

- 1.3. Физические науки

- 1.4. Химические науки

- 1.5. Биологические науки

- 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь

- 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации

- 2.5. Машиностроение

- 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия

- 3.4. Фармацевтические науки

- 5.1. Право

- 5.10. Искусствоведение и культурология

- 5.2. Экономика

- 5.3. Психология

- 5.4. Социология

- 5.7. Философия

- 5.8. Педагогика

- ФГОС ВО

- Аттестация

- Кандидатские экзамены

- Стипендии Президента и Правительства РФ

- Отсрочка от военной службы и постановка на воинский учет

- Выпускникам

- Работникам

- Кадровая работа

- Социальная работа

- Повышение квалификации

- Профсоюзный комитет

- Поддержка публикационной активности

- Общие сведения

- Библиометрические инструменты и наукометрические показатели

- База данных публикаций авторов университета в Web of Science и Scopus

- Техническая поддержка и рекомендации по подготовке статей для зарубежных изданий

- Редакционно-издательский совет университета

- Централизованная (национальная) подписка на научные информационные ресурсы

- Контакты

- ГОСТы для авторов

- Воинский учет

- Улучшение жилищных условий

- Частичная мобилизация

- Информация о госуслугах, предоставляемых в электронном виде

- Награждение работников Университета

- Техническая поддержка пользователей

- Заказ справок для сотрудников

- Сведения об образовательной организации

- Основные сведения

- Структура и органы управления образовательной организацией

- Документы

- Образование

- Аккредитация

- Образовательные стандарты и требования

- Руководство

- Педагогический состав

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда

- Стипендии и меры поддержки обучающихся

- Платные образовательные услуги

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

- Международное сотрудничество

- Организация питания в образовательной организации

- Конкурсы